Вредители

Гессенская муха

Гессенская муха, или хлебный комарик, или гессенская мушка (лат. Mayetiola destructor) — двукрылое насекомое семейства галлиц. Опасный вредитель злаков. Гессенская муха – вредитель яровых и озимых хлебов. Предпочитает пшеницу. Развитие полное. Размножение двуполое. Зимует личинка последнего возраста в ложнококоне. За вегетационный период в зависимости от метеорологических условий и географического района обитания развивается от одного до пяти поколений.

Гессенская муха повреждает яровые и озимые хлеба, предпочитает пшеницу. Вредят личинки. При питании в зоне роста молодых всходов вызывается ослабление и гибель основного побега. При этом развившиеся листья часто выглядят здоровыми и отмирают гораздо позднее. При развитом стебле личинки вредителя мигрируют под влагалище листа и повреждают стебель в районе узла. Этот участок отстает в росте и обламывается. Стебель погибает или отстает в росте и не образует колоса.

Меры борьбы

- Агротехнические меры борьбы

- Соблюдение рекомендаций при планировании севооборота.

- Обработка почвы: лущение стерни, ранняя зяблевая вспашка.

Химические меры борьбы

- Предпосевная обработка семян инсектицидами неоникотиноидной группы.

- Своевременное опрыскивание посевов озимых и яровых хлебов фосфорорганическими соединениями, неоникотиноидами, пиретроидами

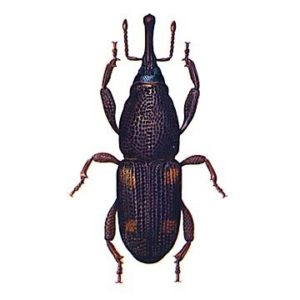

Долгоносик

Семейство Долгоносики (Слоники) – очень многочисленная и разнообразная группа жуков, насчитывающая 60 тыс. видов, а по некоторым данным количество представителей семейства может достигать 70 тысяч.

Свое русское название насекомые получили благодаря удлиненной форме головы, напоминающей хобот слона. В зависимости от длины так называемого «хоботка», долгоносики делятся на короткохоботных и длиннохоботных, которые различаются не только по морфологическому строению, но и по эколого-биологическим особенностям. Многие долгоносики являются вредителями сельского и лесного хозяйства. Чаще всего встречаются долгоносики длиной от одного до 30 мм, а в тропиках до 50 мм.

Меры контроля

- Обработка семян инсектицидно-фунгицидными протравителями СЕЛЕСТ ТОП 312,5 к.с., СЕЛЕСТ МАКС 165 к.с.

- По всходам обработка инсектицидами, КАРАТЭ ЗЕОН 050 с.к., ЭНЖИО 247 с.к.

Капустная моль

Капустная моль (лат. Plutella xylostella) — вид бабочек из семейства серпокрылые моли (Plutellidae), вредитель крестоцветных культур. Распространена повсеместно, но наибольший вред наносит лесостепи и степи.

Размах крыльев 12—16 миллиметров, окраска от серо-коричневого до тёмно-бурого. На передних крыльях есть волнистая белая или желтоватая полоска. Яйцо овальное, длиной 0,4—0,5 миллиметра и шириной 0,2—0,3 миллиметра с мелкими точками на поверхности. Гусеница первого возраста почти без пигментации, голова тёмно-коричневая. Окраска гусениц старших возрастов от зелёного до тёмно-коричневого. Длина гусеницы старшего возраста 7—11 миллиметров. Куколка длиной 7 миллиметров, сначала бледно-зелёная, затем темнеет. Находится в серебристо-белом рыхлом коконе, достаточно прочно прикреплена к субстрату. Длина кокона — 8, ширина — 2—2,5 миллиметра.

Меры борьбы

- Препараты из химических классов пиретроиды и диамиды используются, когда степень заражения молью достигает около 10 % растений.

- Обработка инсектицидами, КАРАТЭ ЗЕОН 050 с.к., ЭНЖИО 247 с.к.

Клоп вредная черепашка

Вре́дная черепа́шка (лат. Eurygaster integriceps) — клоп рода Eurygaster семейства Щитники-черепашки (Scutelleridae). Клоп вредная черепашка – опасный вредитель злаковых культур.

Предпочитает пшеницу, реже встречается на ячмене, ржи, овсе, кукурузе. Отмечен на свекле, подсолнечнике, эспарцете. Развитие неполное. Размножение двуполое. В течение года развивается одно поколение. Зимуют взрослые особи.

Клоп вредная черепашка вредит зерновым колосовым культурам. Питаются перезимовавшие и летние имаго, а также личинки от второго возраста и старше.

Перезимовавшие особи прокалывают хоботком стебли немного ниже зачатка колоса и высасывают соки растений. В месте укола образуется перетяжка, поврежденные стебли не вянут, оставаясь зелеными, но не выколашиваются и постепенно отмирают. При уколах в стержень колоса, в пазухе листьев, выше места укола возникает белоколосость. При уколах ниже основания, колос белеет весь.

Наибольший вред причиняют личинки старших возрастов и клопы нового поколения во время питания зерном. Зерна, повреждаемые на ранних фазах развития, сморщиваются и попадают в отходы. На зернах, поврежденных в фазе молочно-восковой и полной спелости, образуются неглубокие вмятины. Внешние признаки повреждения малозаметны, но эндосперм в поврежденной части превращается в рыхлое, мучнисто-белое вещество, которое легко крошится при механическом воздействии. Мука из поврежденных зерен имеет низкие хлебопекарные качества.

Экономически порог вредоносности определяется для перезимовавших клопов:

На озимой пшенице, во время отрастания и кущения весной, при наличииболее двух особей на квадратный метр, при засушливой весне – один клоп на квадратный метр.

На яровой пшенице, в период кущения, – 1,5 клопа на метр квадратный площади, в засушливые годы – 0,5 клопа на квадратный метр.

Экономически порог вредоносности для личинок на озимых и яровых

посевах устанавливается при обнаружении:

Личинок II – III возраста в период налива зерна в количестве двух личинок на квадратный метр площади в семенных и 5 – 6 личинок на квадратный метр в обычных посевах.

Личинок III – IV возраста в период молочной спелости, двух личинок на метр квадратный площади.

- Агротехнические мероприятия

- Соблюдение агротехники и технологии возделывания зерновых культур.

- Учет численности вредителя.

- Химические меры борьбы

- Своевременная обработка посевов зерновых инсектицидами.

Луговой мотылек

Лугово́й мотылёк (лат. Loxostege sticticalis) — вид бабочек из семейства огнёвки-травянки, многоядный вредитель.

Выражен половой диморфизм: самцы меньше самки. Размах крыльев самцов достигает 18—20 мм, самок — 20—26 мм. Передние крылья окрашены в серовато-коричневые цвета, на них расположены бурые пятна и желтоватая полоса вдоль их наружного края. Окраска задних крыльев серая. У самцов усики пильчатые, у самок — нитевидные.

Продолжительность жизни имаго составляет 4—20 дней. Бабочки активны в сумерках. Одно поколение развивается в Нечерноземной зоне; два поколения — в лесостепных и северных степных районах, в Сибири и на Дальнем Востоке; три-четыре поколения развиваются — в южных степных районах, на Северном Кавказе и в Закавказье.

Лёт бабочек отмечается в различные сроки в зависимости от участка ареала и часто является растянутым: имаго перезимовавшего поколения летают — в мае-июне, первого поколения — в июне-июле, второго поколения — июле-августе, третьего и четвёртого поколений — в августе-сентябре.

Меры контроля

- По наличию гусениц превышающей ЭПВ обработка инсектицидами, КАРАТЭ ЗЕОН 050 с.к., ЭНЖИО 247 с.к.

Озимая совка

Со́вка ози́мая, или ночница озимая (лат. Agrotis segetum) — насекомое семейства совок. Опасный вредитель сельскохозяйственных культур.

Для бабочек характерен половой диморфизм, размах крыльев 34—45 мм, длина тела 18-22мм.

Окраска варьирует: передние крылья самок желтовато-серые, бурые или почти черные с круглым, почковидным и клиновидными пятнами с тонкой черной каймой, вторая и третья поперечные полосы в виде двойных выгнутых линий, краевая линия в виде ряда черных штрихов. Окраска передних крыльев самцов светлее, чем у самок. Задние крылья самцов белые, самок — светло-серые, наружный край окаймлен серой полосой.

Гусеница длиной до 50 мм, серая, блестящая, со слабым зеленоватым оттенком. Куколка длиной 16—20 мм, бледно-коричневая, блестящая, с двумя шипами на конце брюшка. Яйцо длиной 0,48—0,53 мм, сначала белое, потом буроватое. Обычно развивается в двух поколениях. Зимуют гусеницы последнего возраста на глубине 20—25 см. Весной они поднимаются в верхний слой почвы и окукливаются там в земляных пещерках. Лёт бабочек начинается во второй декаде мая.

Наиболее опасны гусеницы первого поколения, которые повреждают всходы и молодые растения сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, проса и др.

Меры контроля

- По наличию гусениц превышающей ЭПВ обработка инсектицидами, КАРАТЭ ЗЕОН 050 с.к., ЭНЖИО 247 с.к.

Саранчовые

Саранчовые (лат. Acridoidea) — надсемейство насекомых отряда прямокрылых. Являются наиболее многочисленной группой данного отряда.

У саранчовых усики весьма короткие — не больше половины длины тела, количество их члеников доходит до 28. У самок короткий яйцеклад, который, в отличие от некоторых других видов насекомых, всегда присутствует. Задние ноги трёхчлениковые. Кроме этого у саранчовых специфически устроены органы звука и слуха.

Сразу начинающееся развитие зародыша, приостанавливается при приближении холодов и возобновляется весной, то есть имеет место эмбриональная диапауза. Личинка вылупляется после прогревания почвы. Она снабжена специальным кратковременным органом — пульсирующим пузырём, с помощью которого выбирается на поверхность. Сперва личинка молочно-белая, а через 2—3 часа темнеет и становится похожей на взрослую особь, только меньшего размера, без крыльев и малым (не более 13) количеством члеников усиков.

Стадия личинки занимает 30—40 дней, что определяется конкретным видом насекомого и климатом. За этот период происходит 4—5 линек, после каждой из которых увеличиваются количество члеников усиков и размеры тела и крыловых зачатков.

Меры контроля

- Целесообразна обработка семян инсектицидно-фунгицидными протравителями СЕЛЕСТ ТОП 312.5 к.с., СЕЛЕСТ МАКС 165 к.с.

- По всходам обработка инсектицидами КАРАТЭ 050 к.э., КАРАТЭ ЗЕОН 050 с.к., ЭНЖИО 247 с.к.

Тля

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений. Помимо этого, многие виды способны распространять вирусы растений и вызывать у растений такие аномалии как галлы и галлоподобные образования.

Тли — маленькие насекомые, величина которых не превышает нескольких миллиметров. Лишь отдельные виды достигают длины от 5 до 7 мм. Будучи фитофагами, тли оснащены специальным хоботком, способным прокалывать поверхность побегов или листьев. Все виды содержат бескрылые и крылатые формы. Первые обеспечивают массовое размножение посредством партеногенеза, а вторые способствуют распространению и перемене растения-хозяина.

Меры контроля

- обработка семян инсектицидно-фунгицидными протравителями СЕЛЕСТ ТОП 312,5 к.с., СЕЛЕСТ МАКС 165 к.с.

- По всходам обработка инсектицидами, КАРАТЭ ЗЕОН 050 с.к., ЭНЖИО 247 с.к.

Трипс

Трипсы, или пузырено́гие (лат. Thysanoptera), — отряд насекомых с неполным превращением; в дореволюционных источниках упоминаются также как колбоногие или бахромчатокрылые[2]. Как правило, характеризуются мелкими размерами. Трипсы распространены на всех материках, преимущественно в тропиках и субтропиках.

Для трипсов характерна определённая специализированная кормовая база. Большинство трипсов живут на цветках растений и питаются их соками, реже — пыльцой, нектаром, спорами, мелкими беспозвоночными и гифами грибов[9]. Вредители комнатных растений и цветочных культур. В агрономии большинство видов считаются вредителями сельскохозяйственных культур. Некоторые трипсы — опасные карантинные объекты[8]. Несколько видов служат переносчиками более чем 20 вирусов, вызывающих болезни растений, особенно троповирусов.

Существуют также хищные виды трипсов. Виды рода Aelotrips питаются яйцами и личинками растительноядных трипсов. Виды рода Scolotrips питаются паутинными клещами. Эти виды могут использоваться в программе экологической защиты культурных растений. Отдельные виды трипсов играют важную роль в опылении цветковых растений.

Меры контроля

- обработка семян инсектицидно-фунгицидными протравителями СЕЛЕСТ ТОП 312,5 к.с., СЕЛЕСТ МАКС 165 к.с.

- По всходам обработка инсектицидами, КАРАТЭ ЗЕОН 050 с.к., ЭНЖИО 247 с.к.

Хлебная полосатая блошка

Хлебная полосатая блоха – широко распространенный вредитель зерновых культур и диких злаков.

Основные кормовые растения: пшеница, рожь, ячмень, пырей, житняк, овсяница, просо, кукуруза, овес, чумиза, гаолян. Повреждает всходы магалебской вишни. Отмечается питание на свекле и крестоцветных культурах, не имеющее массового характера. Размножение двуполое. Развитие полное. Зимуют жуки. За вегетационный период развивается одна генерация.

Меры контроля

- Целесообразна обработка семян инсектицидно-фунгицидными протравителями СЕЛЕСТ ТОП 312.5 к.с., СЕЛЕСТ МАКС 165 к.с.

- По всходам обработка инсектицидами КАРАТЭ 050 к.э., КАРАТЭ ЗЕОН 050 с.к., ЭНЖИО 247 с.к.

Шведская муха

Шведские мухи (лат. Oscinella) — род мух из семейства Chloropidae. Широко распространённые вредители злаковых культур. Известно около 30 видов шведских мух, встречающихся в основном в местах культивирования злаков. Длина тела от 1,5 до 3 мм, окраска чёрная.

За год шведские мухи успевают дать до 5 поколений (на юге) или 2—3 (в северных регионах). Откладка яиц происходит на молодые растения, у которых не более 2—3 листьев, или в колоски. Личинка живёт внутри стебля (реже колоска) и питается зачатком колоса или формирующейся зерновкой. В результате стебель растения увядает, центральный лист засыхает. У повреждённых растений кукурузы существенно сокращается число початков. Зимуют шведские мухи чаще всего в фазе личинки (реже куколки) в стерне многолетних злаков и на всходах озимых.

Меры защиты

- Глубокая запашка стерни. При высоком агрофоне происходит интенсивное развитие боковых стеблей, вредоносность снижается.

- Рекомендуется предпосевная обработка семян инсектицидным протравителем.